Columna: CANDELABRUM

Por: Ximena Monroy*

Los grandes inicios nos complacen y atormentan como quizá no logra hacerlo ninguna otra cosa, tal vez porque inequívocamente, requieren de una exponencial dotación de energía, una fuerza extraordinaria que consume y abriga y a veces entristece a un mismo tiempo. Todo aquello que inicia es, en esencia monstruoso y atronadoramente conmovedor. No es casualidad que la teoría más aceptada hasta ahora por los científicos para explicar el origen de nuestro universo sea aquella que requirió una cantidad de energía de proporciones colosales.

Se dice que antes de TODO había solamente la NADA y una ínfima partícula indefensa e inquieta en medio de la imperturbable oscuridad. Movíase casi con consciencia, cada vez más rápido y con una sutil mezcla de orden y caos, inquietante, perturbadora. La partícula, se dice, explotó en un momento todavía hoy indefinible del pasado lejano, desdibujando los límites de la noche de los tiempos. Es precisamente en ese instante místico -mitad divino, mitad científico -que el principio de todo esta situado. Debió ser un espectáculo temible, traumático…y precioso para quien hubiera sido el afortunado espectador. Sin duda, se despertaría creyendo que lo que vio fue un sueño y nada más, una simple moneda al aire o una visión.

Los grandes inicios siempre son fascinantes. Quizá por ello, los amaneceres ejercen un magnetismo al que es casi imposible resistirse.

Escenas tímidas y silenciosas que tienen lugar diariamente mientras la mayoría dormimos y que, para verlas es necesario interrumpir los deliciosos y reconfortantes momentos de somnolencia. Una tarea poco grata, en ocasiones.

Pero los amaneceres en playas paradisiacas han movido al mundo durante milenios, recogidos en numerosos cantares e inspiradores poemas.

Cuando una nueva vida llega con su fiereza característica a este mundo, podría parecer que la pobre madre está a punto de romperse de dolor y que el bebé hace de todo menos cooperar. Ambos envueltos en su íntimo saco de trauma y dramatismo, consiguen despertar el asombro y las exclamaciones turbias de alegría y cansancio. He aquí uno de los principios más bellos y traumáticos que es posible presenciar mientras se está de paso por el plano terrenal.

Por otro lado, la sustancia del buen vivir se habría agotado desde hace milenios sin las primeras sensaciones que presagian un inminente enamoramiento, el sutil comienzo del amor. Sensaciones que, dicho sea de paso, para nadie son ajenas. Esa primera mirada, inconfundible, petrificada y repleta de esfuerzos por ocultar intenciones.

Los alientos contenidos, las repentinas ganas de guardar un reverente silencio y de entregarse a la contemplación de unos cabellos que contra todo razonamiento reflejan los rayos de la luna, un rostro, unas manos.

Los comienzos son siempre grandes y majestuosos…y difíciles. Sobre todo para un pintor frente a un lienzo en blanco, para un escultor frente a un bloque de mármol enorme, odioso y desafiante. Y para un escritor, los sueños comienzan cuando se encuentra de pronto a sí mismo –indefenso- frente a la hoja en blanco. Sueños propios y sueños para que los demás tengan algo que soñar.

Esa siempre fue la intención de Homero cuando escribió:

“Háblame, Musa, de aquel varón ingenioso que anduvo errante largo tiempo, después de haber destruido la sagrada ciudad de Troya; que vio los pueblos y conoció las costumbres de muchos hombres, y sufrió en su corazón muchas penas, sobre el mar, luchando por su vida y la vuelta de sus compañeros […]”

Éste es el inicio –atrayente como pocos –de una de las grandes joyas de la literatura universal, “La Odisea”, escrita hace milenios y herencia viva de los antiguos griegos.

No es de extrañar que el libro más exitoso a lo largo de todas las edades sea la Biblia, que es en realidad una compilación de muchos libros a los cuales puede discutírseles la veracidad del contenido e incluso esgrimir que sean demasiado imaginativos pero jamás que carecen de movimiento y calidad narrativa.

Su gran comienzo se sitúa en el libro del Génesis, atribuido tradicionalmente a Moisés y a Aquel que lo guio en su escritura: Dios. Sin embargo se sabe que no hubo uno sino varios autores según se dieron las vicisitudes de la historia del pueblo judío. Pero un apunte importante es que Génesis quiere decir “comienzo” y no hay otro que se le compare:

“En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: Haya luz, y hubo luz […]”

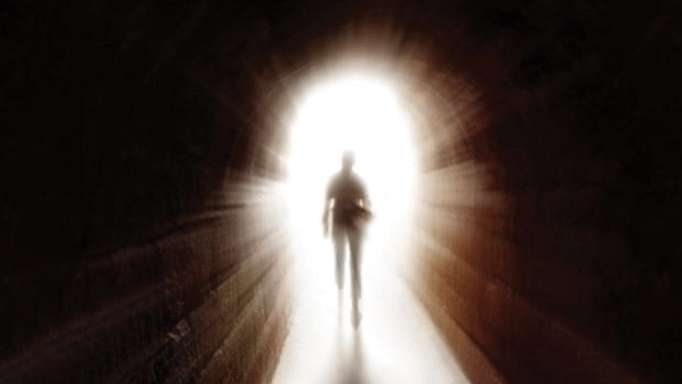

Éste poema reúne en sí las características que debe tener todo gran comienzo, la espeluznante verdad de todas las cosas, porque no hay ya nada más que agregar. Por último, está aquella que hace añicos la delgada línea que puede haber entre un término y un comienzo: la muerte. Por un lado el fin de la vida, el apagón paulatino de las funciones del cuerpo, el cese de la actividad mental, un corazón agotado que en cierto momento decide dejar de bombear. Y por otro, un comienzo, esta vez misterioso, algo de lo que nadie puede hablarnos extensamente, solo un sencillo boceto, detalles iniciales recordados por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.

La doctora Elisabeth Kübler Ross, una de las mayores especialistas a nivel mundial sobre la muerte y los moribundos, insistía en considerarla otro de los grandes comienzos que debe afrontar cada ser sobre la Tierra.

Dos de sus mejores libros se titulan “Vivir hasta despedirnos” y “La muerte: un nuevo amanecer” y después de eso, tampoco hay nada más que agregar.

Si se mira bien, todo se trata de Génesis o suaves esquirlas explosivas que salpican y escocen en este y los mundos siguientes.

CONTACTO: https://web.facebook.com/ximena.monroy.9634