Columna: CANDELABRUM

Por: Ximena Monroy*

[…]Una balada en otoño,

un canto triste de melancolía,

que nace al morir el día.

Una balada en otoño,

a veces como un murmullo,

a veces como un lamento

y a veces viento[…]

Balada de otoño, Joan Manuel Serrat

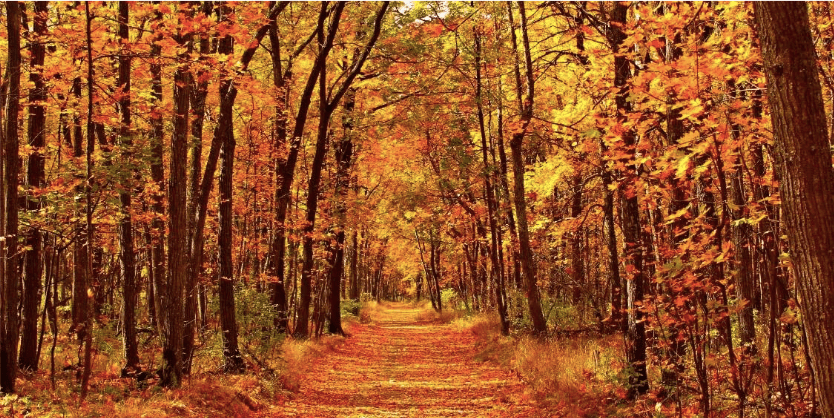

Pocas cosas existen como la innegable seducción que provoca el manto de hojas moribundas que cubren el suelo en otoño. Desprendidas de sus ramas con cautela, casi con arrobo por un viento extrovertido, nos recuerdan el enorme poder de los ciclos de renovación.

Son el reflejo de que nada permanece: ni humanos, ni hojas, ni mota de polvo alguna. Son la evidencia de que habitamos un universo cuya ley principal e inviolable es el constante cambio.

Miles de fotografías atestiguan la profunda fascinación que ésta estación despierta en nosotros.

Quizá sea porque todos por lo menos alguna vez en la vida nos hemos sentido frágiles, decadentes y solitarios como una hoja otoñal, en caída libre. Pero al mismo tiempo es posible aprender que la belleza puede ser encontrada en el suelo y en esta misma desnudez.

El otoño simboliza también “transición”, un atardecer por excelencia, el tránsito paulatino y silencioso de los calores estivales al puntual crepúsculo del año representado por el gélido invierno.

Como la gran mayoría de las palabras en lengua castellana, el nombre “otoño” proviene del latín autumnus, compuesto por las voces auctus (derivado del verbo augeo, “aumentar”) y annus (“año”).

Los antiguos romanos lo consideraban el punto de apogeo del año, es decir, el lapso en que éste alcanza su plenitud, cuando todo aquello que se posa sobre la Tierra -incluidos los humanos- alcanza o debería alcanzar su máxima madurez.

Hay un mito griego que nos lleva poética y bellamente de la mano a entender la conformación de las cuatro estaciones del año. Los griegos, siempre exquisitamente estéticos, lo nombraron “El rapto de Perséfone”.

Perséfone era la hija de Zeus, el más poderoso de los dioses del Olimpo y de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Ambos padres la miraban con ese brillo de orgullo inconfundiblemente paternal, se recreaban en su belleza y en la ternura de su corazón y procuraban de manera incansable que nada le hiciera falta.

Un día, mientras Perséfone recogía flores en compañía de las ninfas, un narciso extraordinario brotó de la tierra. En verdad jamás hubo flor más hermosa que se hubiera visto.

Cuando intentó recogerla, la tierra se abrió con un estruendo feroz y Hades emergió, sombrío y temible, en un carro tirado por caballos negros para llevarse a Perséfone al inframundo –lugar donde se asentaba su reino -pues desde hace tiempo la observaba, admirando su perturbadora hermosura y anhelando su compañía y afectos.

Deméter, al enterarse del rapto, estalló en un llanto incontenible. Una profunda tristeza se apoderó de ella y dejó de cuidar los campos, antaño dorados y rebosantes de semillas, flores y frutos.

La Tierra entera quedó sumida en un invierno perpetuo, perforada por las garras de la sequía y el hambre.

Zeus veía esto con preocupación pues el mundo corría grave peligro. Resolvió enviar a Hermes, el eficaz mensajero de los dioses, a negociar con Hades la liberación de Perséfone.

Y Hades, víctima de una nostalgia dolorosa y puntiaguda, accedió a dejarla ir pero echando a andar una ingeniosa trampa. No podía perderla para siempre porque incluso un dios necesita –y desesperadamente- compañía.

La obligó a comer seis semillas de granada porque estaba dicho en la ley: nadie podía comer algo crecido en el inframundo y regresar indemne a la superficie. Debía pagar el precio de lo que había comido en tiempo.

-Perséfone debe quedarse conmigo seis meses al año, uno por cada semilla ingerida. –dijo Hades. Y sintió que un calor agradable empezaba a abrazarlo desde el interior. Seis meses sin ella serían al menos ligeramente soportables.

-Es lo justo. -dijo de nuevo, negándose a escuchar una negativa por parte de Hermes.

El trato fue sellado con la honorabilidad que corresponde a los seres divinos.

Desde entonces, Perséfone pudo ir a vivir con su madre pero sólo los seis meses restantes del año.

El mito dice que las estaciones de primavera y verano corresponden al tiempo que Perséfone pasa con su madre, la cual se pone tan contenta que hace reverdecer los campos y los cubre de mil maravillas para admiración y beneficio de los hombres. En cambio, las estaciones de otoño e invierno corresponden al tiempo que Perséfone pasa con Hades, siendo su reina en el inframundo, pues su madre cae en una especie de sopor melancólico y descuida su labor cultivadora y fertilizadora.

Me viene a la memoria una espléndida serie de cuatro conciertos para violín: “Las cuatro estaciones” de Antonio Vivaldi.

En su “Otoño” Vivaldi logra capturar con maestría y genialidad el espíritu alegre de la celebración de la cosecha, la melancolía de un sueño que empieza lentamente a caer sobre la Tierra y la profusa caída de las hojas secas para terminar con la agitación de una excitante escena de cacería.

Para el mundo occidental, es la temporada perfecta para conjurar antigua y poderosa magia, para disfrazarse y ahuyentar al miedo. Es la del color anaranjado, la calabaza, la remembranza y las íntimas punzadas de dolor por tanto extrañar, olores agradables, el pan, chocolate y canela, veladoras que se encienden con la esperanza de que el camino que divide otros mundos de éste sea cruzado una vez más para nosotros. Dulces para los niños.

El poeta argentino José Sbarra tuvo a bien escribir:

[…] Que sea otoño y que llueva. Mucho. Que haya leños ardiendo en un brasero. Y un gato. Que haya un gato y que sea negro y mire amarillo y nos enseñe un poco a vivir. Pero por sobre todas las cosas que sea otoño […]

CONTACTO: https://web.facebook.com/ximena.monroy.9634