Por: Ximena Monroy*

“Quiero tocar a la gente con mi arte,

quiero que digan: se siente profundamente,

se siente tiernamente.”

Vincent van Gogh

Lo sorprendente de las noches estrelladas es que pueden ser inmortalizadas en cuadros de intrincada belleza.

Lo sorprendente de las realidades es que pueden ser interpretadas de tal o cual forma por mentes de todos los tiempos.

Lo sorprendente del amor es que puede ponerse por escrito utilizando el corazón, papel y tinta o incluso ordenadores, pero nunca ser ignorado.

Lo sorprendente de las miradas es que pueden existir por mucho más tiempo del que dura una vida si alguien tiene el suficiente talento y disposición para pintarlas.

Lo sorprendente de la tristeza es que puede ser convertida en música, utilizando matemáticas y corazón. Corazón y matemáticas danzando en el aire y dándose cita en los dominios de las musas.

Si hablamos de obras de arte hay una escultura que ciertamente provoca grandes oleajes en la consciencia de quien se toma el tiempo de contemplarla. Se llama “La Desesperanza” y nunca hubo un mejor nombre para ella.

Fue creada en 1869 por el escultor francés Jean-Joseph Perraud quien –como cualquier artista –se atrevió a bucear en las profundidades de la tragedia de la condición humana y la inevitabilidad del sufrimiento. Sin duda, con su ausencia de detalles innecesarios y su mármol blanco callado y universal, evoca una sensación de soledad y abatimiento que se extienden sin excepción a todos los seres humanos. Por tanto, lo verdaderamente sorprendente de la desesperanza es que puede ser esculpida e inmortalizada –pero no evitada –por las manos de los hombres, conscientes de su propia carencia de felicidad mientras están vivos.

El arte, en consecuencia, funge como espejo atemporal en el que constantemente nos asomamos a nosotros mismos, dialogamos, reflexionamos, digerimos o intentamos digerir nuestra realidad.

Es asombrosa la capacidad del hombre para moldear su mundo interno, mezclándolo en todo momento con el externo, mezclando cuidadosamente ambos colores en su paleta para pintar luego un cuadro en el que traza los derroteros de su vida porque en toda creación humana, el creador deja una parte de sí, una parte intransferible de su alma. Por tanto, hay en cada novela trozos de alma, hay en cada pintura fragmentos de alma, hay en cada pieza musical alma disecada, hay en cada poema rastros claramente visibles del alma, hay en cada escultura manos del alma tatuadas en ella, hay en cada pintura una mirada del alma que nunca se aparta, y por supuesto hay en un cuerpo que danza –un cuerpo vivo y bello –alma pura contenida en una copa de cristal.

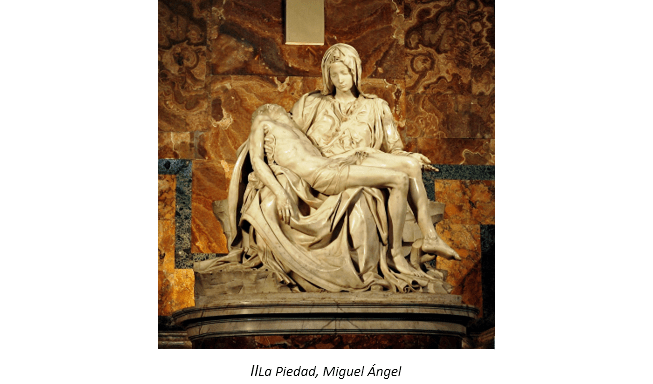

Es de esperarse que aquel día aparentemente común en que Miguel Ángel finalizó “La Piedad” y se alejó unos pasos para contemplarla, se sintiera completamente inmortal, y tenía razón pues ya lo era y a la breve edad de 23 años. La genialidad como fiel consejera, siempre.

Y es de esperarse que a pesar de las intensas nevadas que cubrían Rusia con un gélido velo blanco, Tchaikovski no tuviera frío la tarde que culminó su “Lago de los Cisnes” pues comprendió que su ser completamente desnudo acababa de imprimirse –sin marcha atrás –en una de las mejores creaciones musicales que el mundo vería jamás. Y la navidad que estrenó “El Cascanueces” estaba tan ensimismado en su mundo de sonidos incesantes y soledad que no le interesaban las palmadas de ánimo en la espalda frente al duro trato de la crítica.

Del mismo modo, cuando se habla de Van Gogh, es imposible dejar de lado al hombre convertido en mito, un hombre ahogado en desasosiego e infelicidad, un genio al que nadie nunca preguntó su punto de vista acerca de algo verdaderamente trascendental, un hombre pelirrojo y extraño del que injustamente se sabe solo que se cortó parte de la oreja, pero no lo que hacía latir su corazón o el extraño mecanismo que lo hacía pintar las estrellas y las diligencias con pasión desbordante.

Al contemplar sus obras, se contempla un profundo pozo de soledad y negrura, una mente atenazada por delirios intensos y sofocantes y el alma de un hombre bueno.

Aunque sólo escogí a tres, infinito es el número de artistas que pueden ser citados, como infinito el número de fragmentos de alma envuelta en belleza que regalan al mundo cada día, cada instante que alguien se toma el tiempo de observar con detenimiento sus obras. Pero ¿cuál es la forma correcta de apreciar las obras de arte? Bueno, con amor y asombro en la mirada, como un niño que contempla el infinito y se pregunta por el significado de su papel en él. Así es como cualquier obra de arte en cualquier parte del globo y en cualquier momento debe ser contemplada, sin importar las formas caprichosas en que a veces suelen presentarse según el estado de ánimo de las musas.

Y ¿qué es, por cierto, una obra de arte? Es la trascendencia misma de lo funcional, de lo monetario, de lo mundano, de lo ridículo. Es una búsqueda de respuestas y en ocasiones, la respuesta misma. Es todo aquello que las personas realizan dejando girones de sí mismos, porciones preciosas de su alma como copas de cristal que contienen el más delicioso de los vinos destinado a despertar las consciencias y dar de beber a las almas sedientas de los otros. Es un acto grandioso de generosidad pero sobre todo, una obra de arte es un lugar donde reposa el corazón.

Facebook de la autora: https://web.facebook.com/ximena.monroy.9634